LESSON/CLASS

英語には「遊びや会話の中で使う英語」と「学びや考えを深める英語」という、二つの側面があります。 一般的にそれらは、Playground English と Academic English と呼ばれています。

遊び場で使うような、友達と話す英語。

日常的でカジュアル、感情豊かで楽しい表現が中心です。

“Let’s play tag!”(鬼ごっこしよう!

“You’re it!”(鬼だよ!)

“That’s not fair!”(ずるい!)

Speaking & Listening Based Learning(話す・聞く中心の学び)

学校での学びや探究に使う、考えて伝える英語。

正確で論理的、語彙や文法も高度になります。

“Mammoths became extinct due to climate change.”

“According to the data, …”

”Reading & Writing Based Learning(読む・書く+考える学び)

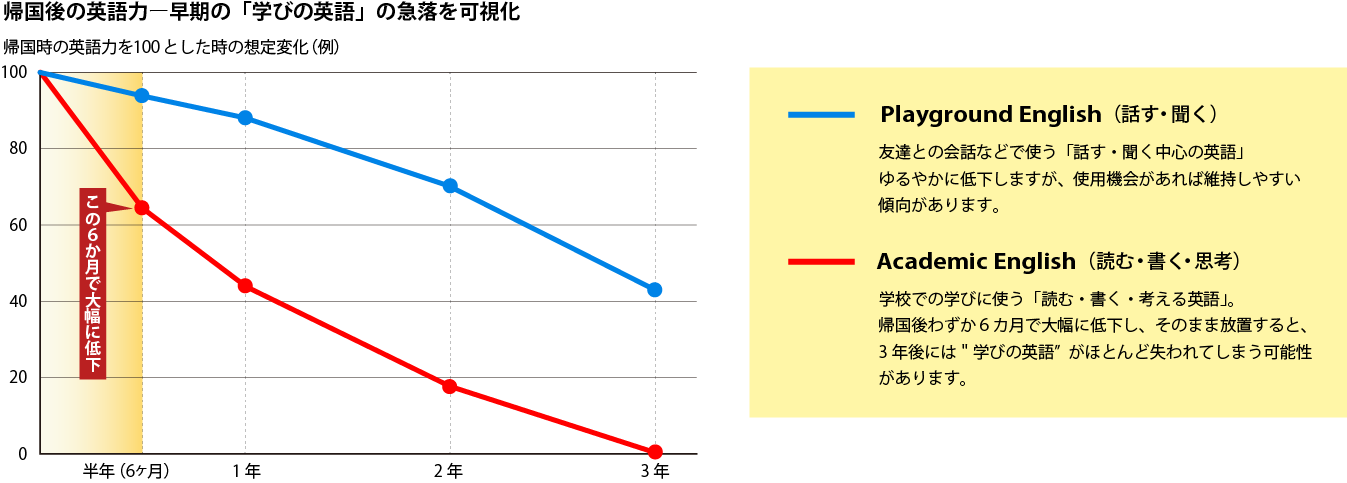

どちらも大切ですが、帰国後に失われやすいのはAcademic Englishです。 実際、複数の研究では「帰国後3年で日常会話力の多くが失われる可能性」が指摘されています。 特に小学校低学年で帰国した場合、継続的な英語環境がなければ、 英語が「読む・聞く」に偏り、「考えて表現する英語力」が急速に弱まる傾向があります。

下のグラフは、帰国したときの英語力を100%とした場合、その後どのように変化していくかを示しています。

この「6か月」が分かれ道です。 Academic English(読む・書く・考える英語)を早期に支えるかどうかで、 その後の英語力に大きな差が生まれます。 今、必要なのは—— 英語を“使う力”から、“学問を探究する力”へ。

それが、次に目指すべき Academic Literacy(アカデミックリテラシー) です。

アカデミックリテラシー(Academic Literacy) とは、 単に英語を話す・読むだけでなく、 学問的・知的な場面で必要とされる「読む・書く・考える」 総合的な言語運用能力を指します。帰国後に弱まりやすいこの力を、確実に伸ばすことが今、求められています。

ESL College では、Reading & Writing / Speaking & Listening / 探究クラス を組み合わせた 総合的な 3.5時間プログラム を提供。(中高生は2時間プログラムになります)

このクラスでは、海外で培った会話力を、学問を探究する英語力へと発展させます。「読む・書く・考える」を中心に、学びの場で使える総合的な言語力を実践的に養います。それが、アカデミックリテラシーの基礎となります。

● 高度なボキャブラリーの習得

学年・レベルに応じて、学術的・日常的に使える単語や表現を増やし、文章理解力を強化

● イディオム・表現の習得

自然なネイティブ表現や慣用句を理解・活用できる力を育成

● 文の構成・パラグラフ構造の理解

論理的に読み解く力と、論理的に文章を書く力を同時に養成

● ライティングスキル

エッセイやレポート、意見文の作成を通じて、自分の考えを論理的・説得力のある形で表現

● 分析的読解力

文章の主旨や意図を分析し、自分の考えを組み立てる力を育む。

このクラスは、日常的な会話力の維持に加え、複雑な思考や感情を正確に伝えることを目指し、自分の考えを筋道立てて発信する力を育成します。これにより、自然な発話力を一段と発展させることができます。

●アカデミックディスカッション

授業内のテーマについて議論し、自分の意見を根拠と共に発表

● リスニング強化

ニュース・講義・ドキュメンタリーなど実際の素材を使用し、要点を聞き取る力を育成

● プレゼンテーションスキル

短い発表や資料を用いたスピーチを通じて、人前で論理的に伝える自信を育む

● ディベート演習

賛成・反対の立場を明確にし、相手の意見に論理的に反論する力を実践的に養成

● プロジェクト型アクティビティ

グループワークを通して「協働しながら考える力」を実体験として習得。

このクラスでは、英語を「日常の言葉」から「学問を探究する言語」へと発展させ、実社会や学問的テーマをもとにリサーチから発表までを英語で行います。その学びは、リサーチ・思考・対話・発表が循環するサイクル型プログラムで、発見と表現をくり返す中で思考力と表現力を深めていきます。

●リサーチスキル

テーマに基づき情報を集め、信頼できるソースを選別し整理する力を養う。

●クリティカルシンキング

与えられた情報を鵜呑みにせず、分析・評価し、自分の視点を構築

●ディスカッション・ディベート

仲間と議論を交わし、多角的な視点から理解を深める

●プレゼンテーション

調査結果を効果的にまとめ、視覚資料を用いて分かりやすく伝える